Crespi d’Adda è una frazione del Comune di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Qui, nel 1878, l’industriale varesotto Cristoforo Benigno Crespi acquistò 85 ettari di terra per portarvi dalla natia Busto Arsizio la sua industria tessile e fondare attorno al suo opificio un villaggio operaio ispirato alle prime company town europee.

La fabbrica, che nel momento di massima attività contò ben 4000 lavoratori, fu soggetta a più momenti di difficoltà gestionali che causarono un progressivo distacco tra opificio e villaggio. Ai Crespi succedette già negli anni ’30 la STI (Stabilimenti Tessili Italiani), poi la famiglia Legler, che fu costretta alla chiusura nel 2003, e infine il Gruppo Polli. Gli immobili della fabbrica sono oggi di proprietà del Gruppo Percassi, holding fondata dall’ex-calciatore Antonio Percassi, che ne farà il proprio quartier generale in tempo utile per l’Expo 2015.

Chi visita oggi Crespi d’Adda, dal 1995 riconosciuta come patrimonio Unesco, viene accolto da un’atmosfera surreale. Passeggiare fra le casette operaie, mantenute dai discendenti dei lavoratori in uno stato di perfetta conservazione e valorizzate da colori vivaci e sculture floreali, ricorda la dimensione di sogno della città di Edward Scissorhands di Tim Burton (1990).

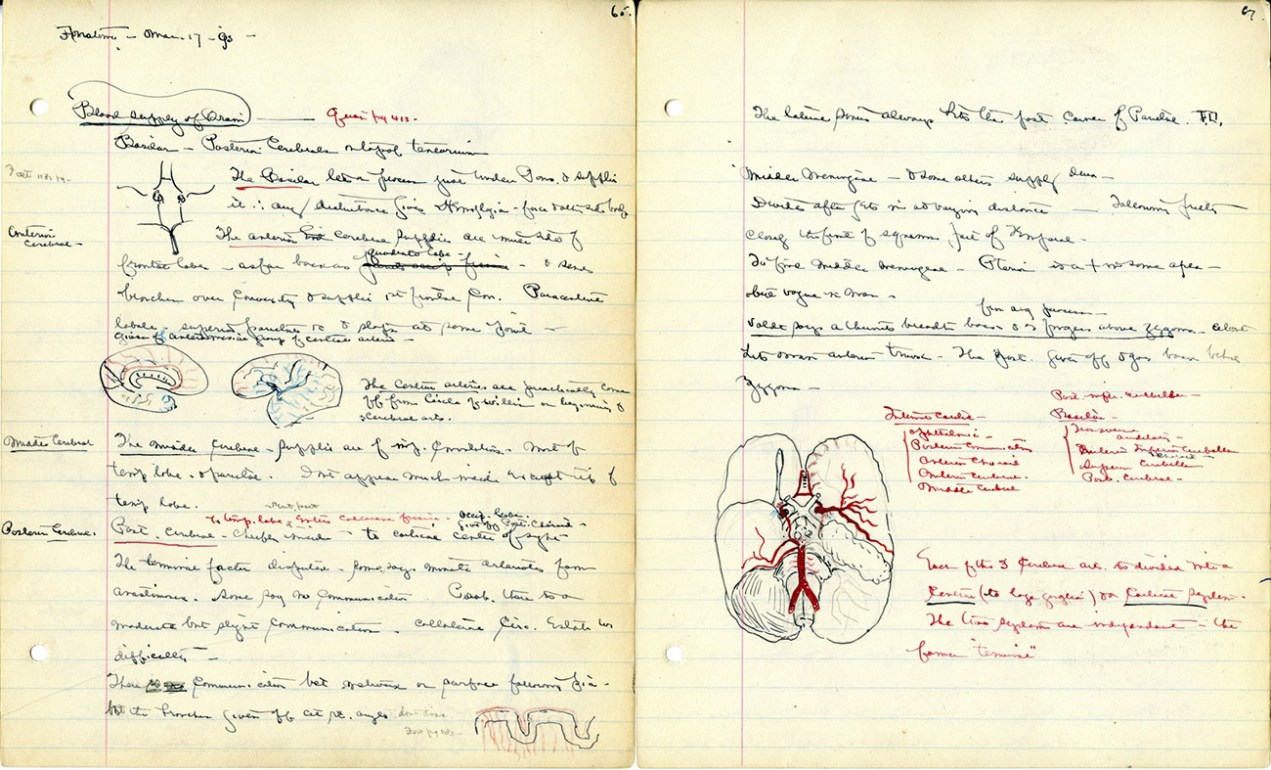

Negli anni del suo fiorire, il villaggio è stato teatro di un altro genere di sogno, quello del capitalismo paternalistico. Ogni lavoratore riceveva in affidamento un alloggio, insieme all’opportunità di usufruire gratuitamente dei diversi servizi collegati ai luoghi istituzionali del villaggio, fra cui una scuola, un ospedale, una chiesa (costruita sul modello di quella di Busto Arsizio), un teatro, un dopolavoro e perfino una piscina. Visitando il monumentale cimitero del villaggio si ha l’impressione che il monumento funebre della famiglia Crespi, una curiosa piramide di stile eclettico, continui ad abbracciare e proteggere la memoria di tutti i lavoratori che si sono mossi ai suoi piedi.

Il progetto utopistico delle company town non potrebbe risultare più lontano dalle attuali condizioni antropologiche del lavoro, nelle quali l’ideologia spersonalizzante e astratta del “capitalismo delle corporation” ha cancellato quasi ogni traccia di rapporto personale fra padroni e lavoratori. Queste parole di Cristoforo Benigno Crespi hanno la capacità di evocare tanto le ragioni che hanno dato vita al suo progetto utopico quanto i motivi che l’hanno portato al fallimento:

«Ultimata la giornata di lavoro, l’operaio deve rientrare con piacere sotto il suo tetto: curi dunque l’imprenditore che egli vi si trovi comodo, tranquillo ed in pace; adoperi ogni mezzo per far germogliare nel cuore di lui l’affezione, l’amore alla casa. Chi ama la propria casa ama anche la famiglia e la patria, e non sarà mai la vittima del vizio e della neghittosità. I più bei momenti della giornata per l’industriale previdente sono quelli in cui vede i robusti bambini dei suoi operai scorrazzare per fioriti giardini, correndo incontro ai padri che tornano contenti dal lavoro; sono quelli in cui vede l’operaio svagarsi e ornare il campicello o la casa linda e ordinata; sono quelli in cui scopre un idillio o un quadro di domestica felicità; in cui fra l’occhio del padrone e quello del dipendente, scorre un raggio di simpatia, di fratellanza schietta e sincera. Allora svaniscono le preoccupazioni di assurde lotte di classe e il cuore si apre ad ideali sempre più alti di pace e d’amore universale».

[ illustrazione: il cimitero di Crespi D’Adda, luglio 2013, foto di Dario Villa ]