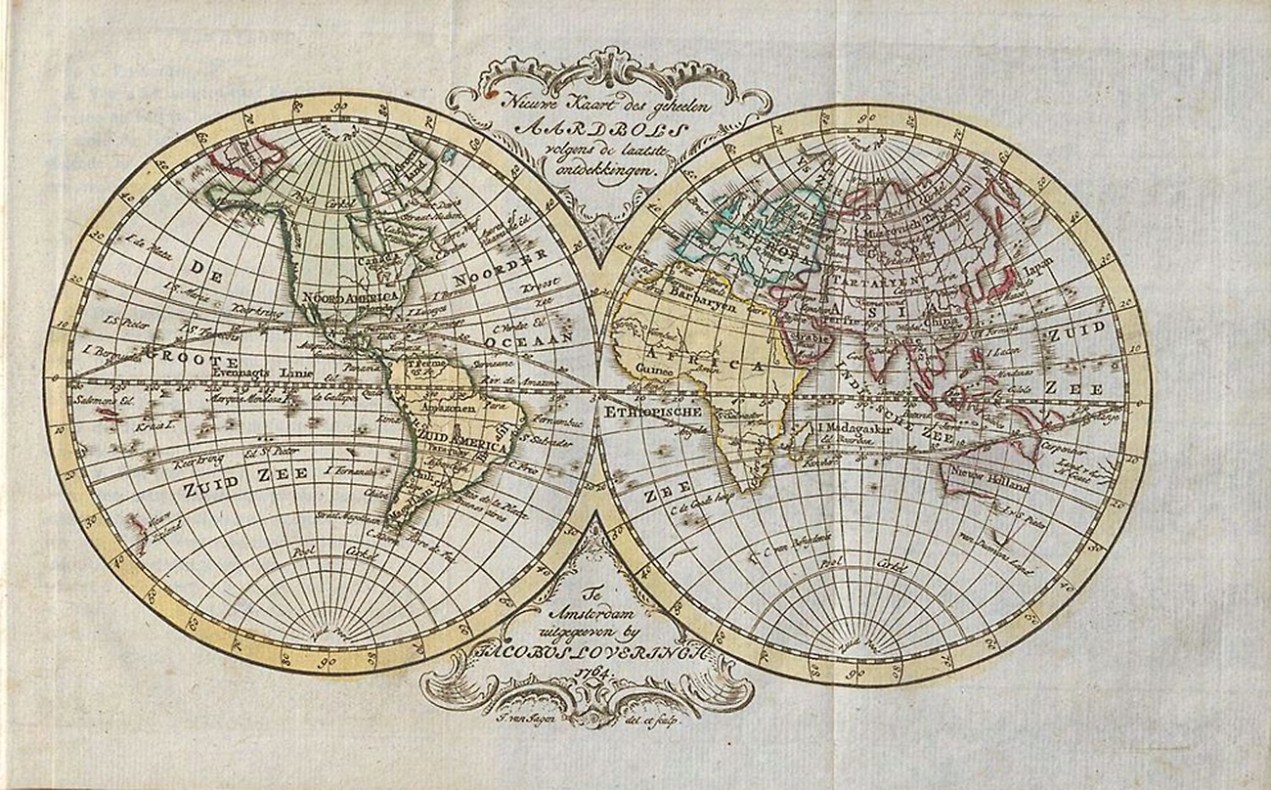

En Amazonie (2013) è il reportage del giornalista francese Jean-Baptiste Malet, infiltratosi per tre mesi come interinale nel magazzino Amazon di Montélimar, nel sud della Francia.

Il resoconto di Malet mette in luce tanto il perfetto sistema organizzativo di Amazon, basato sui ruoli di picker (raccoglitori) e packer (imballatori), quanto la sfiancante esistenza degli interinali costretti a turni impossibili cadenzati dall’ideologia aziendale, cioè «Work hard, have fun, make history». Per la maggior parte di loro un posto a tempo indeterminato resta un sogno, nonostante le molte sovvenzioni ricevute da Amazon da parte degli enti locali.

Dal testo emerge la tirannia del cliente che, per Amazon come per molte altre aziende della grande distribuzione, è origine di una corsa all’efficienza apparentemente senza freni. Nel testo di Malet ciò è reso metaforicamente evidente dal confronto con gli enormi scaffali che raccolgono i libri e gli altri prodotti commercializzati dall’azienda di Seattle. Le montagne di “prodotti culturali”, di cui i magazzinieri hanno a malapena il tempo di osservare le copertine, rappresentano un’incredibile summa – mai prima d’ora concentrata in un unico luogo – dello scibile umano e di tutte le sue contraddizioni. Come nota Malet:

«È una cosa rivoluzionaria percorrere le scaffalature di un solo luogo e avere davanti a sé la quasi totalità delle opere che animano la vita intellettuale di un paese. Viene esplorato tutto lo spettro delle idee e delle sensibilità […]. Quali che siano i gusti, i colori, le opinioni, tutto contribuisce, suo malgrado, al fiorente successo di Amazon».

L’eterogeneità e l’indeterminatezza di questa massa di prodotti rappresentano l’esatto opposto di quanto vissuto all’interno di una libreria tradizionale, basata sul fatto che il cliente possa o meno riconoscersi in un gusto e in un orientamento condivisi con il libraio. La spersonalizzazione del libraio – di fatto la sua scomparsa – rappresenta il fattore vincente di Amazon, in grado di rispondere alle esigenze di nessuno e tutti insieme, decretando così la totale egemonia del cliente e la scomparsa, in un settore nonostante tutto ancora connotato dall’aggettivo “culturale” di qualsiasi pretesa di orientamento ed educazione al consumo.

[ Illustrazione: fotografia del magazzino Amazon di Phoenix, Arizona (AP Press) ]