Chi conosce Murakami Haruki sa che nei suoi libri sono disseminate tracce di una riconoscibile passione musicale. In particolare, l’amore per il jazz – in maniera simile a quello per il podismo raccontato in L’arte di correre (2007) – ha accompagnato momenti importanti della vita dello scrittore giapponese (che ha anche gestito un jazz club per diversi anni), e questo si coglie leggendo i suoi romanzi, a partire dal “beatlesiano” Norwegian wood

(1987).

Recentemente pubblicato in Italia da Einaudi, Ritratti in jazz (2013) costituisce un’ottima introduzione al Murakami jazzofilo. A partire da due serie di illustrazioni di Makoto Wada, composte da ritratti di musicisti jazz di varie epoche e stili, Murakami si diverte a mettere sul piatto del giradischi un album per ciascuno dei jazzisti ritratti da Makoto, lasciando che sia la musica a guidare il moto della penna sulla carta (o, se si preferisce, il battito delle dita sulla tastiera). Il risultato è un piccolo “manuale del jazz” sui generis, buono tanto per neofiti quanto per ascoltatori esperti, nel quale la dimensione affettiva prevale su qualsiasi pretesa filologica.

Si può ben dire che Murakami, scrivendo di jazz, improvvisi. Le sue note mostrano una passione di lunga data, sorretta da una profonda conoscenza di questo genere musicale. La padronanza dell’argomento gli permette di divagare senza troppe remore, per esempio iniziando a scrivere di un musicista e finendo per tessere le lodi di un altro. Il giornalismo musicale è un mestiere arduo – come non citare, anche in questa occasione, la massima “scrivere di musica è come ballare di architettura? – e Murakami mostra di non avere particolare cura di adeguarsi ai suoi canoni.

Poiché l’approccio è smaccatamente autobiografico, la scrittura può prendersi libertà che a un giornalista non sarebbero concesse. Diventa dunque ancor più piacevole confrontarsi con il ricco lavoro sul tessuto narrativo – e in particolare sull’aggettivazione e le metafore – svolto da Murakami. Nelle sue brevi schede il contrabbasso di Scott LaFaro è “fresco come la primavera e profondo come un bosco”, il suono del pianista Thelonious Monk “sembra scalfire un duro pezzo di ghiaccio”, la voce del sax tenore di Johnny Griffin suona “dura come un nigiri ben compresso”. Ogni pagina di Ritratti in jazz è fresca, coinvolgente e capace di far crescere in chiunque l’amore per quella magnifica musica che risponde al nome di jazz.

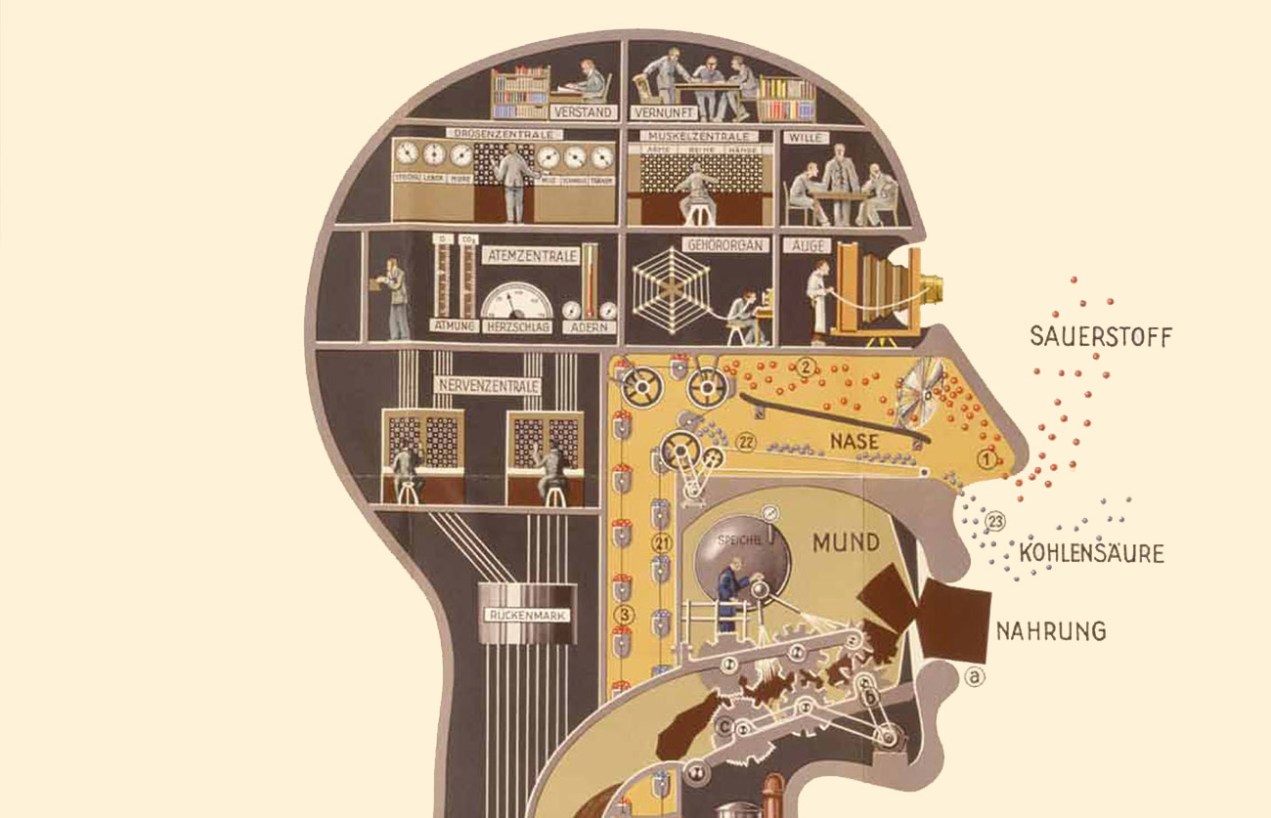

[ illustrazione: Thelonious Monk in un disegno di Wada Makoto ]