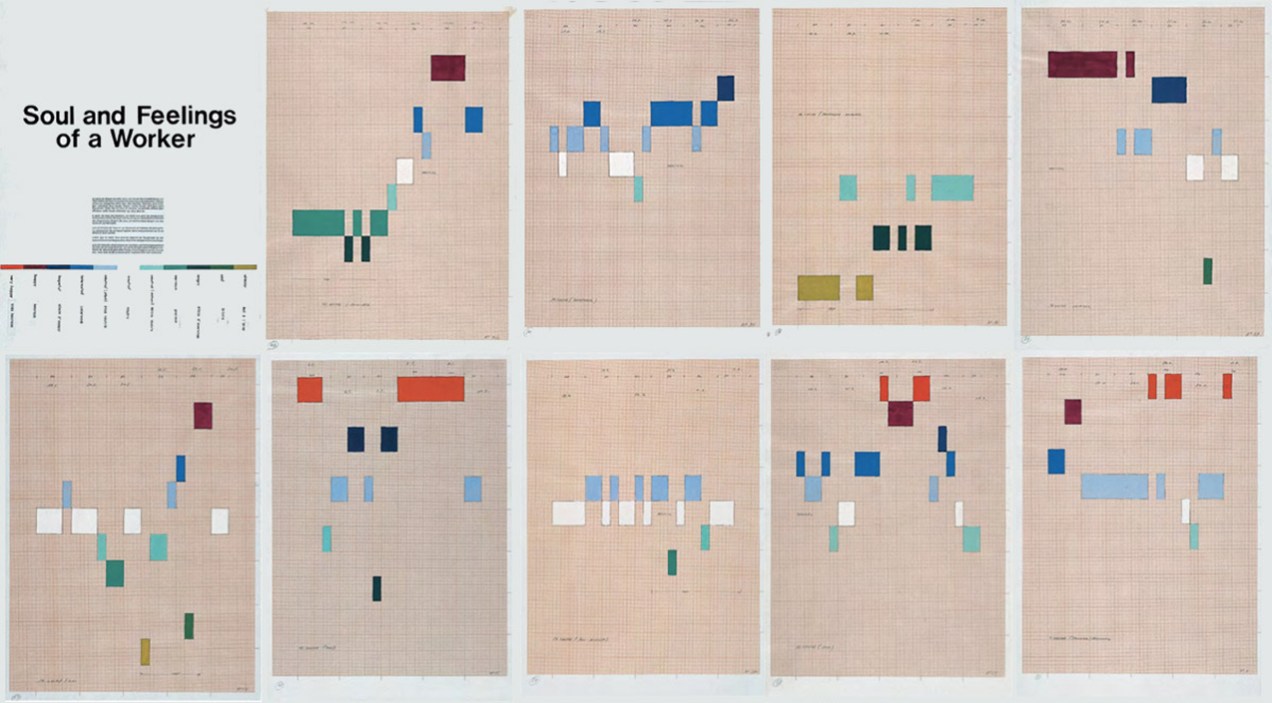

I Big Data stanno entrando in moltissimi aspetti della nostra vita. Anche nei videogiochi, nota un articolo della rivista KillScreen, e non con esiti esaltanti. L’output delle nuove applicazioni come Fuseboxx, che monitora e analizza l’esperienza di chi gioca per poter poi offrire nuovi prodotti conformati su quanto raccolto, rischia di assomigliare agli esiti di un bizzarro esperimento condotto a partire dal 1993 da due artisti di nome Vitaly Komar e Alexander Melamid. Questi ultimi condussero in diverse nazioni una ricerca volta a identificare l’opera d’arte visiva “più desiderata”, elaborando un numero molto alto di fattori di preferenza espressi da cittadini. Si cominciò dagli USA, dove l’output – poi realizzato tramite un elaborazione digitale – risultò quanto meno “pittoresco”:

«Most people polled thought that blue was the color they would like to see most in a painting so the painting is mostly blue. Most people wanted natural outdoor scenes featuring bodies of water, so that’s the landscape. Most people wanted to see animals, people and historical figures, so there is a few people, some deer, and George Washington. It’s a terrible painting and a great joke».

Il raffronto tra videogiochi e arte visiva serve a tenere a mente, casomai ce ne fosse bisogno, due certezze relative alla realizzazione di qualsiasi prodotto culturale: il pubblico è sovrano, ma meglio non fidarsi troppo dei suoi gusti (ne parlava già Karel Teige nel 1936 ne Il Mercato dell’arte); l’opera di inventiva e creatività di un progettista (meglio questo termine del troppo connotato “artista”) non è sostituibile da alcun computer o algoritmo, per quanto preciso esso possa essere.

A queste considerazioni la rivista affianca un’osservazione dello studioso di videogiochi italiano Matteo Bittanti:

«The problem, he said, is the almost mystical value we attribute to big data, the illusion that science provides all the answers. He compares it to our ongoing obsession with neural science, brain imagery that can supposedly teach us everything there is to know about human behavior».

La fiducia nei big data è il più delle volte cieca, semplicemente perché essi ci spiegano i “cosa” ma non i “perché” di quel che accade. Il parallelismo con l’ossessione per lo studio delle neuroscienze è molto calzante: il sapere quale area del cervello si attiva quando prendiamo un certo tipo di decisione ci spiega forse perché lo facciamo? Ironicamente, tutto questo ricorda la storia di Kaspar Hauser, “freak” vissuto a inizio Ottocento e studiato con forzato zelo dalla scienza di allora, impegnata a educarlo e a comprendere i meccanismi biologici legati alla sua devianza. Che rimasero misteriosi anche a fronte dell’autopsia che permise loro di esaminare il suo cervello.

[ illustrazione: Most Wanted Painting, America, elaborazione grafica di Vitaly Komar e Alexander Melamid, 1995 ]