Un testo del “padre” delle intelligenze multiple Howard Gardner – scritto insieme a Katie Davis e intitolato The App Generation (2013) – traccia le abitudini comunicative dei più giovani, con particolare riferimento all’influenza delle nuove tecnologie.

Al di là di temi noti quali la preferenza per una comunicazione privata in forma scritta (in cui l’emotività è più gestibile) e l’ostentazione pubblica dello status sociale (la bacheca di Facebook in cui esporre come trofeo il numero di amici o di invitati a una festa), dell’analisi di Gardner e Davis colpisce soprattutto un tema, vale a dire quello dell’approccio alla pianificazione della propria vita.

Una delle principali attività svolte dai teenager tramite le app comunicative installate sui loro smartphone è quella di organizzare incontri con i propri amici. Il fattore novità legato a questa attività è quello di un approccio cosiddetto “on-the-fly”, che permette in pochi istanti di condividere un programma, cambiarlo, cancellarlo. La dinamica dell’incontro e dell’appuntamento, che prima dell’avvento dei cellulari viveva di una sua preparazione, di un accordo e poi della fiducia affidata al vedersi con qualcuno in un dato luogo a una data ora, è ora sconvolta da un’indecisione elevata a sistema che fa sì che tutto si giochi e rigiochi nell’istante.

Secondo Gardner e Davis la “mentalità delle app”, abituata ad avere informazioni, beni e servizi sempre disponibili on-line, porterebbe a trattare con la stessa pretesa di accessibilità anche le persone. Questo fenomeno, etichettato da alcuni studiosi anche come “microcoordination”, ha un forte impatto sulla percezione della presenza altrui e, evidentemente, delle aspettative e dei sentimenti legati a un cambiamento di idea o a un rifiuto. Provando a leggere questa nuova dinamica in proiezione rispetto all’età adulta e alla sfera lavorativa, è facile immaginare che il tema della pianificazione – a livello di singolo lavoratore o più in generale su un piano aziendale – sarà necessariamente impattato da questa inattesa svolta antropologica.

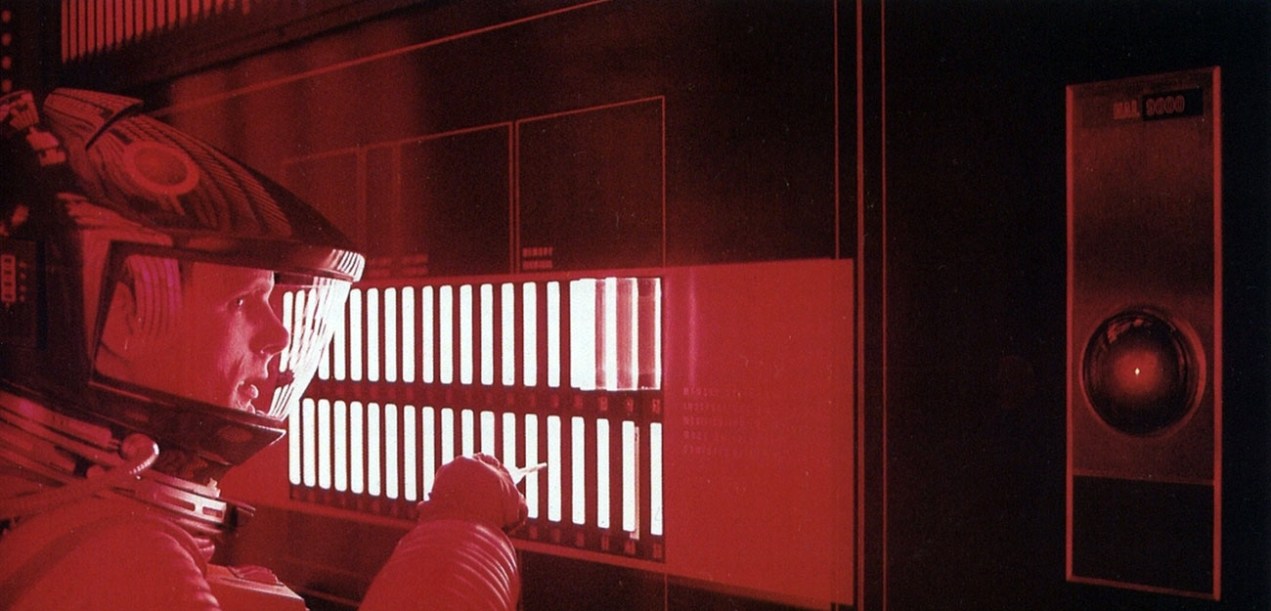

[ illustrazione: fotogramma dal film Bling Ring di Sofia Coppola, 2013 ]